| Die

klassischen Duck-Abenteuer von Carl Barks |

| Christian Rupp, Juli 2002 |

Einleitung

Wer war Carl Barks?

Carl Barks (27.3.1901 - 25.8.2000) war ein Comicautor und -zeichner, der sich hauptsächlich der Familie Duck gewidmet hat und dabei auch einige der heute wohlbekannten Figuren aus der Taufe hob (unter anderen Dagobert Duck, Gustav Gans, Daniel Düsentrieb). Wenn Sie sich als Erwachsener an eine Entengeschichte erinnern, die Sie in Ihrer Jugend besonders beeindruckt hat, so stammt diese sehr wahrscheinlich aus der Feder von Carl Barks.

Für eine Kurzbiographie siehe [1].

Carl Barks´ Werke können grob in 5 Gruppen eingeteilt werden.

Zunächst gibt es die Geschichten, die er für das amerikanische Comicheft "Walt Disney´s Comics & Stories" geschrieben und gezeichnet hat. Jede dieser Geschichten ist genau 10 Seiten lang (Ausnahmen bestätigen die Regel), weshalb man sie auch die "WDC-Geschichten" oder "Ten-Pager" nennt. Es gibt über 250 solcher Ten-Pager.

Dann gibt es die längeren Geschichten (mehr als 10 Seiten) mit Donald als Titelheld, die in verschiedenen Comicheftserien erschienen sind und jene mit Onkel Dagobert als Titelheld, hauptsächlich aus der Heftreihe "Uncle Scrooge".

Natürlich hat Barks auch Geschichten geschrieben, die weniger als 10 Seiten lang sind, und diese bilden eine weitere Gruppe. Hierzu zählen in erster Linie Füllcomics der "Uncle Scrooge Reihe" mit Dagobert (meist um 8 Seiten) oder Daniel Düsentrieb (meist 4 Seiten) als Titelheld.

Die letzte Gruppe besteht aus kurzen Gags (max. 1 Seite), man spricht von "Gags und One-Pagern". Titelbilder und Ölgemälde wollen wir hier außen vor lassen.

In diesem Artikel soll das Barkssche Schaffen in seinem zeitlichen

Fortschreiten kurz skizziert werden, und zwar in erster Linie anhand der

längeren Abenteuer-Geschichten, aber auch mit gelegentlichen

Seitenblicken auf die WDC-Ten-Pager. Sämtliche Jahreszahlen geben das

Entstehungsdatum der Geschichten wieder. Die Erstveröffentlichung

erfolgte teilweise erst später.

1942 - 1945: Vom Trickfilm zum Comic

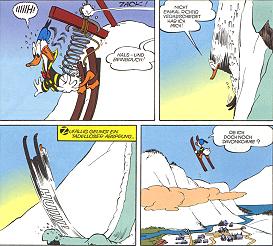

In dieser ersten Periode sind vor allem die Ten-Pager noch deutlich

vom Trickfilm geprägt, wie nebenstehendes Beispiel aus "Vier Männer

im Schnee"

(

WDC 40) von 1943 illustriert.

Bis

WDC 42-02 (Oktober 1943)

verwendet Barks ein Layout mit 3 Reihen pro Seite, danach

geht er zu 4 Reihen pro Seite über.

In dieser Zeit entstehen auch 3 klassische Geschichten, in denen Donald und sein Nachbar Jones

(der deutsche Name variiert: Schurigl, Knackfuss, Nickel) heftig aneinander geraten:

WDC

34,

38,

48.

Jones wurde übrigens auch von anderen Zeichnern verwendet, im INDUCKS finden sich mehr als 200 Geschichten

mit dieser Figur. Abgesehen von einem Gastauftritt in

WDC 63(1945) greift Barks selbst die Figur erst 1964 wieder auf (

WDC 281,

WDC 289).

"Die Kunst des Verkaufens" (

WDC 39) kann als Vorstufe der späteren "Mastery stories" (

WDC 156,

WDC 222,

WDC 264,

WDC 272,

WDC 292,

WDC 308,

DD 68)

betrachtet werden, in denen Donald jeweils eine bestimmte Tätigkeit perfekt beherrscht, letztendlich

aber an seiner Überheblichkeit scheitert.

In den meisten Geschichten der frühen vierziger Jahre stehen aber handfeste Auseinandersetzungen zwischen Donald und seinen Neffen Tick, Trick und Track im Mittelpunkt.

Die erste lange Abenteuergeschichte

"Donald Duck finds Pirate Gold"

von 1942 ist noch recht schlicht ausgestaltet und nur teilweise von Barks

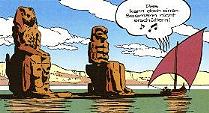

gezeichnet. Bereits für die zweite lange Geschichte,

"The Mummy's

Ring", die Donald und die Neffen nach Ägypten führt, und die

ebenfalls noch im 3er Layout angelegt ist, fügt Barks realistische

Details ein (rechts: die Memnon-Kolosse), die er Berichten aus dem National Geographic Magazine entnimmt.

Nach diesem Prinzip wird er auch später vielen Geschichten ein exotisches

Flair verleihen.

1945 - 1951: Die klassischen Donald Duck - Abenteuer

Anfang 1945 ist ein deutlicher Wendepunkt im Zeichenstil auszumachen

- sowohl in den langen Abenteuern, als auch in den Ten-Pagern.

In

"Mystery of the Swamp (Die Sumpfgnome)" findet sich eine detailreiche

und atmosphärisch dichte Darstellung der Everglades, in deren Dickicht

das groteske Volk der Gnixen haust. Das Thema der vergessenen Kulturen, die in irgendwelchen ökologischen Nischen überlebt haben, wird auch in späteren Geschichten wieder aufgegriffen. Obwohl Barks von Anfang an mit Silhouetten

gearbeitet hat, zeigt sich in dieser Geschichte eine deutliche Weiterentwicklung

der Scherenschnitt-Technik.

WDC 53 "The Tramp Steamer (Seemannslos)" vom Februar 1945 ist der erste

Ten-Pager, der Donald und die Neffen auf ein Abenteuer in ferne Länder

schickt. Die Ausgestaltung ist wesentlich detaillierter als in früheren

Geschichten.

Donald kauft hier einen alten Frachtkahn und versucht sein Glück

als Händler in Südamerika. Seine erste Ladung - Veilchenseife

- verwandelt sich aufgrund eines Sturms in einen gigantischen Schaumberg,

der ein ganzes Fischerdorf unter sich begräbt - eine Idee, die später

in

"Im Land der Vulkane" (Ein ganzes Land wird unter Popcorn verschüttet),

WDC 146 "Omelet" (Eine gigantische Menge Eier ergießt sich über eine Kleinstadt) und

"Der verhängnisvolle Kronenkork" (Ein paradiesiescher Ort wird unter Millionen von Kronenkorken begraben) wieder aufgegriffen wird.

In Europa ist gerade der zweite Weltkrieg zu Ende gegangen, und die

Amerikaner haben Atombomben über Japan abgeworfen. Im Unterschied etwa

zu Floyd Gottfredson, der seinen Helden Micky Maus aktiv gegen die Nazis

vorgehen ließ, kommen bei Barks keine direkten Bezüge zum Krieg

vor (abgesehen von gelegentlichen Anspielungen wie z.B. einem Exempar von "Mein Kampf", das in einer späteren Geschichte (

WDC 127 von 1950) auf einem Müllplatz herumliegt). Ref [2] stellt jedoch einen Zusammenhang zwischen der Kriegssituation und einer Gruppe von alptraumhaften Geschichten aus dem Zeitraum 1945-1947 her.

Es handelt sich um die Geschichten

"Die Goldgrube"

"Terror auf dem Strom",

"Im Land der Vulkane",

"Der Feuerteufel" und

"Australisches Abenteuer". Die

die Ducks umgebende Welt erscheint hier seltsam fremdartig und

bedrohlich. Der rechts dargestellte Ausschnitt aus "Die Goldgrube" zeigt

beispielsweise den Einschlag einer V2-Rakete auf militärischem Übungsgelände.

Einen Bezug zum Krieg im Allgemeinen und zur Atombombe im

Speziellen zu vermuten, erscheint durchaus plausibel, wobei man allerdings nicht vergesssen sollte, dass Barks auch später noch ähnlich bedrohliche Geschichten geschrieben hat (etwa

"Vor Neugier wird gewarnt" 1949).

Barks hielt die Atombombe für ein nützliches Mittel der Abschreckung und Friedenssicherung [2]. Aus heutiger Sicht hingegen ist kaum nachvollziehbar, daß Barks 1946 (also kurz nach dem Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima am 6.8.1945) eine Geschichte mit dem Titel

"Donald Duck´s Atom Bomb" versah. In der Geschichte geht es freilich nicht um eine Kernwaffe, sondern um einen rein chemischen Explosivstoff, dessen einzige Wirkung in der Verursachung von Haarausfall liegt. Diese Geschichte, die ursprünglich als kleines Heftchen Cornflakespackungen beilag, gehört sicher nicht zu den Highlights und ist wohl eher durch die Zensur bekannt, die das Ende der Geschichte betraf. Während Donald im Original durch den Verkauf von Haarwuchsmittel noch Kapital aus der von ihm verschuldeten Situation schlägt, muß er dieses in der revidierten Fassung verschenken.

Überhaupt fällt ein sorgloser Umgang mit dem Phänomen Radioaktivität ins Auge. So ist auffällig oft von Uran als wertvollem Element die Rede (z.B.

WDC 160), und in

WDC 191 "Camping Confusion" versieht Donald gar die Kappen seiner Neffen mit radioaktiven Urankügelchen, um ihnen mit Hilfe eines Geigerzählers nachspüren zu können.

Bereits seit 1943 hatte Barks den längeren Abenteuern ein aufwändig gestaltetes Titelbild vorangestellt (Siehe Beispiel rechts).

Beginnend mit

"Terror auf dem Strom" von 1946 verwendet Barks gelegentlich auch innerhalb der Geschichte

größere Bildformate, um Höhepunkte besonders eindrücklich

zu illustrieren.

Die Geschichte

"Der Geist

der Grotte" (1947) enthält das erste

einer Serie von halbseitigen Splash-Panels (siehe Bild). Weitere

solcher Splash-Panels finden sich z.B. in

"Im Land der viereckigen Eier" (der berühmte

Ausblick auf die viereckige Stadt) und

"Der letzte Moribundus" (eine

Elefantenstampede), aber auch in vielen weiteren Geschichten.

Im Jahr 1947 führt Barks eine neue Figur ein, deren Charakter

erst im Laufe der Jahre herausgearbeitet wird, und die schließlich

zur Hauptperson des Duck-Clans avancieren wird: Donald´s Onkel Dagobert

Duck. Im Original lautet sein Name Scrooge McDuck, in Anlehnung an die Figur des Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens´

"A Christmas Carol". Dagoberts Debutgeschichte

"Die Mutprobe" hat mit diesem Weihnachtsmärchen aber gerade so viel zu tun, daß sie zur Weihnachtszeit spielt und daß Onkel Dagobert als freudloser und bösartiger reicher Geizkragen eingeführt wird.

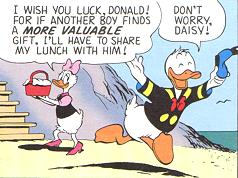

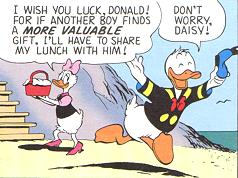

Auch Donald´s glücklicher Vetter Gustav Gans (Index:

Alle Barks-Geschichten mit Gustav Gans) debütiert

im Jahre 1947 (

"Die

Wette"). Zunächst lediglich ein von Grund auf unsympathischer

Angeber, haftet ihm sein unglaubliches Glück zum ersten Mal 1948 an

(in

"Segelregatta in die Südsee", MOC 41).

Gustav hat seinen Platz hauptsächlich in den WDC ten-pagern, wo er das Spannungsfeld der Charaktere um Donald vervollständigt. Sehr viele der zehnseitigen Geschichten beziehen ihren Antrieb und ihre Spannung allein aus den psychologischen Verhältnissen der Figuren untereinander, wobei jeweils für verschiedene Charakterzüge Donalds ein geeigneter Antagonist vorhanden ist. Donald ist Choleriker, Angeber und leidet unter immenser Selbstüberschätzng, was immer wieder zu Konflikten mit seinen Neffen (und seinem Nachbarn) Anlaß gibt. Seine Angeberei ist gepaart mit Pech und Erfolglosigkeit, und diese Eigenschaften bilden den Ausgangspunkt für seine Rivalität mit Gustav Gans. Hinzu kommt noch, daß beide um Daisy werben, die beide gegeneinander ausspielt. Daß Donald sich ständig in Finanznöten befindet, macht ihn zum Opfer seines reichen Onkels, der ihn des öfteren für einen Hungerlohn die Kastanien aus dem Feuer holen läßt. Diese Personenkonstellation ermöglicht es Barks, Konflikte in unzähligen Variationen allein aus der inneren Dynamik und den Charaktereigenschaften der Familie Duck abzuleiten.

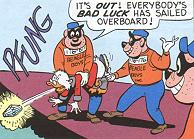

W CP1-01 "Zu viele Weihnachtsmänner" (1949) ist eine Weihnachtsgeschichte und

zugleich ein Meisterwerk des Slapstick. Die Neffen wünschen sich einen

Dampfbagger zu Weihnachten, und sowohl Donald als auch Dagobert erliegen

dem Irrglauben, einen echten Bagger in Originalgröße beschaffen

zu müssen. Im Lauf der Geschichte kommt es zu übertriebenen Handgreiflichkeiten

zwischen Dagobert und Donald (siehe Bild rechts), die in einem Kampf der

Dampfbagger kulminieren. Barks´ Auffassung von Weihnachten

als vordergründigem und heuchlerischem Kommerz-Spektakel kommt hier

besonders beißend zum Ausdruck.

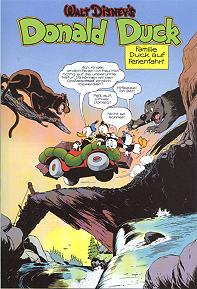

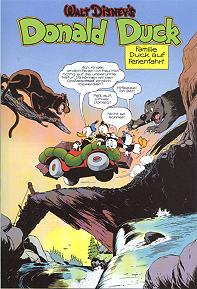

Was Barks´ Zeichenkunst angeht, so stellt

"Familie Duck auf Ferienfahrt" (1950) sicherlich einen Höhepunkt dar. Die Geschichte beginnt

mit einem ganzseitigen Eröffnungsbild (linke Abb.), dessen mehrdeutige

Perspektive in Ref. [3] analysiert wird. Die Handlung allerdings ist eher von mittlerer

Qualität: Donald und die Neffen fahren zum Camping in den Wald, wo

ein rücksichtsloser Raucher einen Waldbrand verursacht. Dieser Schauplatz

ermöglicht in erster Linie wundervolle Darstellungen von Bäumen,

Bächen und Wildtieren. Auch die Silhouettentechnik kommt wieder wirkungsvoll zum Einsatz (kleines Bild).

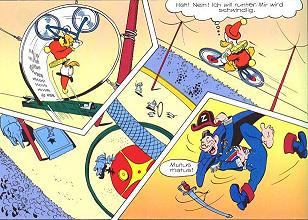

In der Geschichte

"Die Magische Sanduhr" (1950) wird der geschäftliche

Erfolg Dagobert Ducks auf einen Glücksbringer in Form einer Sanduhr

zurückgeführt. In gewisser Weise wird hier bereits die Idee des

ersten selbstverdienten Zehners als Glücksbringer vorweggenommen.

"Die Jagd nach der Brosche" ist eine Slapstick-geschichte, in der die üblichen

Bildrahmen einer Comicseite endgültig aus den Fugen geraten (Bild

rechts).

1950 führt Barks die weltumspannende Jugendorganisation "Fähnlein Fieselschweif" ein.

Es handelt sich um eine Pfadfindergruppe mit militaristischer Struktur. Belohnung und Bestrafung

erfolgen mittels Beförderung in einen höheren Rang oder Degradierung. Bereits in der

ersten Fieselschweif-Geschichte,

WDC 125 Operation St. Bernhard, reden sich die Neffen

mit militärischen Dienstgraden an. Originaltext: "We're not playing war games Unca Donald! We're getting set

to try our luck in O.R.St.B.! If we pass O.R.St.B., we become Brigadier Generals in the Junior Woodchucks!

Yeah! With merit badges!" (in der deutschen Übersetzung ist der Text ewtas entschärft).

Trotz des stark satirischen Charakters ist das Fähnlein bei Barks doch

eine ehrenvolle und zweifelsfrei positive Einrichtung, die ihren Mitgliedern nützliche

Kenntnisse vermittelt.

1951 - 1957: Die großen Onkel Dagobert - Abenteuer

1951 ist das Jahr, in dem Onkel Dagoberts Charakter zur vollen Entwicklung

gebracht wird. In

WDC135 (Big Bin on Killmotor Hill) wird der Geldspeicher

in seiner endgültigen Form etabliert (Bild rechts), und damit auch Dagoberts oberstes

Ziel der Besitzwahrung. Als Gegenspieler erfindet Carl Barks die

Panzerknacker-Bande. Der Begriff "Panzerknacker" war im zweiten Weltkrieg

ein Spitzname für das Sturzkampfflugzeug Ju 87 G, im Original heissen

die hundegesichtigen Ganoven schlicht "Beagle Boys" (Index:

Alle Barks-Geschichten mit den Panzerknackern).

WDC 138 definiert Dagobert Ducks Anspruch auf den Titel "Reichster Mann

der Welt".

Die Geschichte

"Only A Poor old Man" (OS 386) schließlich markiert wie

ein Paukenschlag eine Wendung in Barks´ Werk: Von jetzt an werden

sich fast alle langen Abenteuer um Onkel Dagobert drehen. Um die Verteidigung

seines Geldes vor den Panzerknackern, um die Suche nach Schätzen in

aller Welt, um seine Tüchtigkeit als Unternehmer.

In ihrer ursprünglichen Anlage war die Figur des Onkel Dagobert kein Sympathieträger und hätte sich kaum zum Titelhelden für eigene Abenteuer geeignet. So hat Barks ihre Eigenschaften von 1947 bis 1951 langsam verändert, bis schließlich ein etwas schrulliger, doch durchaus liebenswürdiger, älterer aber rüstiger Herr entstand. Er ist geizig, aber nicht herzlos; seine Milliarden hat er durch harte Arbeit mit eigener Hand erwirtschaftet; er ist genügsam, aber kein freudloser Asket, da sein Geldbad ihm Ersatz für jeglichen sonstigen Verzicht bietet. "Ich bin reich geworden, weil ich zäher war als die zähesten und schlauer als die Schlausten. Und ich bin ein ehrlicher Mann dabei geblieben", heißt es in

"Poor old man".

Auch Dagoberts unermesslicher Reichtum ist das Ergebnis einer längeren Entwicklung.

In

"Voodoo Hoodoo" (1949) ist zum ersten Mal ein Safe mit einer beachtlichen Menge Geld zu sehen (Bild oben links),

"Der zählende Papagei" (1950) gibt weiteren Einblick in diesen Safe. Da es jedoch zwei Gangstern (die übrigens wie eine Vorstufe der Panzerknacker aussehen) gelingt, in einer Nacht das gesamte Geld wegzuschaffen, kann sich Dagoberts Vermögen hier definitiv noch nicht auf den Stand belaufen, wie wir ihn von späteren Geschichten her kennen. In

"Wehe dem, der Schulden macht" schließlich benutzt Dagobert bereits einen Bulldozer, um sein Geld zu wenden, und es ist ein Pegelstandsanzeiger vorhanden (Bild oben rechts).

Auch das Geldbad wurde bereits 1949 in

"Voodoo Hoodoo" eingeführt (links), dort allerdings noch in einer Badewanne.

Mit einem Geldbad beginnt nun auch

"Der arme, alte Mann". Unser Held befindet sich hier in seinem Element, genießt seinen Reichtum in vollen Zügen. Auf den nächsten Seiten sehen wir die Kehrseite der Medaille: Das Geld muß in einem ewigen Kampf gegen Ungeziefer und Panzerknacker verteidigt werden. Um seinen Reichtum vor ihnen zu schützen, läßt er ihn heimlich fortschaffen, verbirgt ihn auf dem Grund eines Stausees. Selbstverständlich kommen die Panzerknacker dahinter, und es entbrennt ein wilder Kampf um den Stausee, der mit dem Bersten des Dammes in einem halbseitigen Bild endet.

Triumphierend bringen die Panzerknacker das Geld in ihren Besitz; alles scheint verloren. Doch Onkel Dagobert bittet sie um ein letztes Geldbad (das sie gewähren), und als sie es ihm gleich tun wollen und in das Geldmeer springen, setzt sie der Aufprall auf die harten Münzen außer Gefecht, da sie die Technik nicht beherrschen. So schließt sich der Kreis: Das Geldbad war der Ausgangspunkt der Geschichte, und durch das Geldbad erlangt Dagobert seinen rechtmäßigen Besitz zurück. Die ganze Geschichte ist allein aus Onkel Dagoberts Charakter heraus motiviert. Jeglicher äußere Handlungsanreiz erübrigt sich.

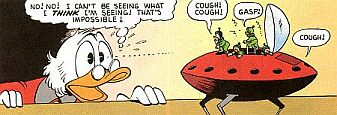

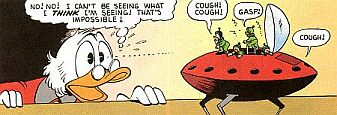

1951 führt Barks in den Ten-Pagern eine weitere Hauptfigur ein: Daniel Düsentrieb (im Original: Gyro Gearloose), den genialen Erfinder. Bei seinem ersten Auftreten in

WDC140 spielt er nur eine winzige Nebenrolle, doch bereits in seiner zweiten Geschichte (

WDC141) löst er durch die Erfindung einer Strahlung, die Tieren Intelligenz verleiht, ein beachtliches Chaos aus. Diese Geschichte erzielt übrigens eine recht beängstigende Wirkung aus dem Verwischen der Grenze zwischen "menschlichen Tieren" und "Nur-Tieren", die den Funny Animal Comics ja erst ihre Grundlage liefert. Mit

US13-04 wird Düsentrieb ab 1955 zum Titelheld einer Serie von Kurzgeschichten (meist 4 Seiten), die im "Uncle Scrooge" Magazin zum Abdruck kommen.

Aufgrund einer merkwürdigen Postvorschrift, nach der Magazine nur verbilligt versandt werden können, wenn sie Geschichten aus verschiedenen Comicwelten beinhalten, tauchen die Ducks in den 4-seitigen Düsentrieb-Geschichten normalerweise nicht auf (das geht sogar so weit, dass in

US13-04 Mickys Neffen Mack und Muck auftreten, da Tick, Tick und Track nicht verwendet werden durften). Somit bleiben die Kontakte des Erfinders zur Familie Duck in erster Linie auf die WDC-Geschichten beschränkt.

Das Helferlein steht Düsentrieb erstmals 1956 in

US15-03 zur Seite.

Eine weitere Figur kommt 1956 ins Spiel: Mac Moneysac (Original: Flintheart Glomgold), eine Art

Abziehbild von Onkel Dagobert, das mit diesem um den Titel "Reichster Mann der Welt" wetteifert.

Diese Idee geht auf den Tenpager

WDC 138 "Der reichste Mann der Welt" von 1951 zurück, in der

der Maharadja von Zasterabad Dagobert Duck herausfordert, ihm jedoch hoffnungslos unterlegen ist.

Mac Moneysacs Besitz hingegen entspricht exakt dem von Dagobert, so dass am Ende ein kleines

Stück alten Bindfadens die Entscheidung bringt. Barks hat Mac Moneysac insgesamt nur dreimal

verwendet, aber die Figur wurde von anderen Zeichnern wieder aufgegriffen (Der INDUCKS listet über

100 Geschichten mit Moneysac, die meisten sind dem dänischen Egmont-Verlag zuzuschreiben).

|

Sagen und Legenden in den langen Dagobert-Abenteuern |

| Menehunes |

W US 4-02 |

Unternehmen Inselfrieden (1953) |

| Atlantis |

W US 5-02 |

Der verlorene Zehner (1953) |

| Stein der Weisen, Minotaurus |

W US 10-02 |

Der Stein der Weisen (1954) |

| Argonautensage |

W US 12-02 |

Das goldene Vlies (1955) |

| Yeti |

W US 14-02 |

Die Krone des Dschingis Khan (1955) |

|

Märchen "King of the Golden River"

|

W US 22-02 |

Der güldene Wasserfall (1957) |

| Fliegender Holländer |

W US 25-02 |

Der fliegende Holländer (1958) |

| Jungbrunnen |

W US 32-01 |

Der Jungbrunnen (1960) |

| Nordische Götterwelt |

W US 34-01 |

Der magische Hammer von Walhalla (1960) |

| Ali Baba, Vogel Rock |

W US 37-02 |

Zauber des Orients (1961) |

| Odysseus+Kirke |

W US 40-02 |

Die Irrfahrten des Dagobert Duck (1962) |

| Meerjungfrauen |

W US 68-02 |

Die Königin der sieben Meere (1966) |

Die Verlagerung von Donald auf Dagobert als Hauptfigur bringt eine gewisse Einschränkung auf Geldthemen mit sich, dennoch findet sich eine erstaunliche Vielfalt an Handlungsmotiven: In

Der arme alte Mann,

Unternehmen Inselfrieden,

Die Geldquelle,

Hans Hackebeil,

Grüner Salat,

Die

Schauergeschichte von Schloß Schauerstein

verlässt Dagoberts Geld den Geldspeicher und wird an den abenteuerlichsten Plätzen deponiert.

Mit dem Thema "Verlorene Kulturen"

beschäftigen sich

Der verlorene Zehner,

Land unter der Erdkruste,

Im Lande der Zwergindianer,

Das Gold der Inkas,

Die Insel im All,

Das große Ölgeschäft,

Königin der sieben Meere.

Eine Geldallergie/Überarbeitung ist der Handlungsanlass für

Die Kohldampfinsel,

Der verhängnisvolle Kronenkork.

In einigen Geschichten greift Barks auf Sagen und Legenden zurück, siehe Tabelle rechts.

1957 - 1961: Entromantisierung und Frustration

1956 erhält Barks einen Beschwerdebrief einer Mutter (der Verlag

leitete nur negative Leserbriefe weiter), in dem das ruppige

Verhältnis zwischen Donald und den Neffen in

WDC 186 bemängelt wird

(dabei ist diese Geschichte im Vergleich zu den Ten-Pagern aus den

Vierzigern eher harmlos). Natürlich sollte man die Wirkung eines

einzelnen Leserbriefs nicht überbewerten, aber in jedem Fall hat sich

Barks stark hierüber aufgeregt und möglicherweise hat der Brief

vorhandene Frustrationen noch verstärkt. Hinzu kommt, daß Barks

aufgrund von Sparmaßnahmen des Verlags zeitweise mit billigerem

Zeichenpapier arbeiten musste, auf dem er nach eigenem Bekunden die Feder

nicht mehr präzise führen konnte.

Es fällt auf, daß die Zeichnungen Ende der Fünfziger Jahre einfacher werden, weniger Details aufweisen und bisweilen lustlos wirken. Die Bewegungen der Figuren sind weniger dynamisch als früher, die großen Wutausbrüche Donalds sind einer kritischen Distanz gewichen.

Ref. [5] verdeutlicht die Vergröberung in Barks' Zeichenstil gegenüber den früheren Geschichten konkret durch Detailvergleiche von Beispielen.

Hier im Vergleich je ein Panel aus

WDC 92 (1947) und

WDC 224 (1958):

Ein genauer Zeitpunkt des Umbruchs lässt sich schwer feststellen, es handelt sich eher um einen kontinuierlichen Vorgang. Beispielsweise hat Barks für die Geschichte "Hans Hackebeil" (

US 28, 1958) von vorneherein darauf verzichtet, ein halbseitiges Bild einzubauen, in dem sich die Holzfällermaschinen Dagoberts und der Panzerknacker bekriegen, und zwar aus Angst vor einer Zensur durch den Verlag [4]. Der Original-Titel der Geschichte, "The Paul Bunyan Machine", geht übrigens auf die amerikanische Sage vom Holzfällenden Riesen Paul Bunyan zurück. Der Inhalt der Geschichte erinnet stark an

"Der arme alte Mann" und

"Die Geldquelle".

Allgemein verändert sich aber Ende der 50er Jahre die Handlung der Geschichten: es gibt praktisch keine Romantik mehr, das Ferne und Vergessene wird nunmehr als anachronistisches Relikt dargestellt, das in der modernen Welt keinen Platz mehr hat (siehe auch [7]). Einen Tiefpunkt markieren "Der Jungbrunnen" (

US 32, 1960) und "Der magische Hammer von Walhalla" (

US 34, 1960).

Das Bild links verdeutlicht die überaus sparsame Ausgestaltung von US 32.

1957 brachten die Sowjets den ersten Satelliten in die Erdumlaufbahn

(Sputnik) und läuteten damit das Wettrennen der Supermächte in

den Weltraum ein. Vermutlich hat dies auch Barks inspiriert, ab 1957 eine

Reihe von Weltraumgeschichten zu schreiben: "Kampf der Raketen" (

WDC 212, 1957), "Verlorenes

Mondgold" (

US 24, 1958), "Der Fortismiumbehäter" (

DISBP 1, 1958),

"Erlebnisse einer Weihnachtsgans" (

WDC 220, 1958), "Die Insel im All" (

US 29, 1959).

Im großen und ganzen gehören die Weltraumgeschichten nicht zu Barks' besten. Es handelt sich nicht einfach um Science-Fiction-Geschichten, die den technischen Fortschritt zum Inhalt haben, vielmehr wird das Weltraumthema als Träger für moralische oder kritische Inhalte verwendet. Dies kommt der Erzählkraft der Geschichten zwar durchaus zugute, die technische Seite wird dabei allerdings stark vernachlässigt, so dass die Geschichten zumindest aus heutiger Sicht doch recht unglaubwürdig und veraltet wirken. Donald hatte 1948 in "Wettrennen zum Mond" (

WDC 93) bereits einmal den Mond betreten (Umkreist hat er ihn bereits 1943 in "Donaldchens Mondfahrt",

WDC 44), dort gar noch ohne Raumanzug. In den Geschichten aus den 50ern und 60ern kommen nun Sauerstoffgeräte vor, dafür werden die Gesetze der Himmelsmechanik weitgehend ignoriert. In

"Die Insel im All" etwa wird ein Meteorit mit atembarer Atmosphäre von einem kleinen Felsbrocken umkreist, der sich noch innerhalb dieser Atmosphäre befindet, was unmöglich ist.

"Verlorenes Mondgold" (Bild oben rechts) vermischt Science-Fiction mit Märchenelementen (Ein Wesen von der Venus ist König des Goldmondes und wünscht sich nichts sehnlicher als eine Handvoll Erde), die moralische Botschaft wird dadurch etwas überdeutlich über die Geschichte gestülpt. Die grafische Gestaltung dieser Geschichte ist übrigens durchaus aufwändig und noch auf "altem" Niveau.

1961 - 1966: Spätwerk

1961 gibt die Einführung der modernen Hexe Gundel Gaukeley neue

Impulse. Zwar hysterische Furie, aber doch emanzipierte moderne Geschäftsfrau, ist sie die

einzige ernstzunehmende weibliche Hauptperson.

Im allgemeinen zeichnet Barks in seinen Geschichten ein wenig schmeichelhaftes Frauenbild (mitte links ein Beistpiel

aus der bitterbösen, doch höchstvergnüglichen Geschichte "Gartenfreuden"

WDC 129-02

von 1950). Selbst Daisy Duck bekommt kaum tragende Rollen (Ausnahme: "Die Königin der sieben Meere"

W-US 68-02)

und ist hauptsächlich damit beschäftigt, Donald und Gustav gegeneinander auszuspielen.

Gundel Gaukeley ist nun endlich eine ernstzunehmende Gegenspielerin. Im englischen Original ist der Vesuv ihr Wohnsitz,

die Übersetzerin Dr. Erika Fuchs hat sie (ohne Rücksicht auf ihr südländlsches Aussehen

und ihr italienisches Temperament) nach Deutschland versetzt, auf den Brocken wie

es sich für eine echte Hexe gehört. Doch ist sie eine echte Hexe? Mit den Hakennasigen, buckligen

besenreitenden Märchengestalten hat sie wenig gemein, auch scheint sie keine eigenen Zauberkräfte zu

besitzen. Stattdessen recherchiert sie in ausdauernder archäologischer Kleinarbeit die

Zauberkünste der Antike und macht diese für sich nutzbar. Ihr Ziel ist Reichtum und Erfolg,

um diesen zu erreichen meint sie Onkel Dagoberts Glückszehner zu benötigen, als Talisman

der dessen geschäftlichen Erfolg symbolisiert. Die Idee eines Glücksbringers

geht auf die Geschichte

"Die magische Sanduhr" zurück, in der Dagoberts geschäftlicher Erfolg

plötzlich versiegt, als besagte Uhr ihre Wirkung verliert. Ein tatsächlicher glückbringender

Effekt des ersten selbstverdienten Zehners wird aber lediglich in

US 46 (Wunder der Tiefsee) dargestellt, ein Ausrutscher, den Barks später bedauerte [8].

Der ansonsten eher symbolische Charakter des Zehners zeigt sich auch im Vergleich mit einer anderen

ersten selbstverdienten Münze: der von Gustav Gans ("eine peinliche Enthüllung",

WDC 140-02).

Für diesen ist besagte Münze allerdings kein Talisman, sondern vielmehr eine mahnende Erinnerung an jenes

ein Mal, als er für Geld gearbeitet hat anstelle einzig auf sein Glück zu vertrauen.

Interessant ist, dass Dagoberts Glückszehner erst zwei Jahre später zum ersten Mal auftaucht:

in "Der neue Tresor",

WOS495-03. Zum wohlbehüteten Kleinod avanciert die Münze allerdings erst in den Gundel-Geschichten.

Die Figur der Gundel Gaukeley wurde auch von anderen Zeichnern begeistert aufgegriffen, sie taucht in über 1100 Geschichten

auf, die meisten davon aus Brasilien oder Italien.

Lediglich am Rande sei erwähnt, daß auch Klaas Klever aus Barks' Feder stammt.

Er wird von ihm nur einmal als Nebenfigur in einer WDC-Geschichte verwendet

(

WDC 255 "Das Bootsrennen" 1961), dann aber von italienischen Autoren und Zeichnern wieder

aufgegriffen und als Figur ausgebaut (erstmals 1963 in

I AT 75-A; die erste in Deutschland

nachgedruckte Geschichte

I TL 489-A ist in LTB 104 zu finden).

Im INDUCKS sind über 900 Geschichten mit Klaas Klever erfasst, davon über 750 aus Italien.

Auch in den sechziger Jahren gelingen nochmals Abenteuergeschichten wie

"Zauber des Orients" (1961),

"Die Krone der Mayas" (1962) oder

"Alaska-Katastrophe" (1965), die Atmosphäre der Geschichten aus den Vierzigern wird aber nicht wieder erreicht.

Während der sechziger Jahre stand der Wettlauf zum Mond nicht zuletzt wegen seiner politischen Symbolik im Zentrum des öffentlichen Interesses. So übertrugen etwa 1964 erste US-Raumsonden Fernsehbilder aus dem All. In diesem Umfeld schrieb Barks weitere Weltraumgeschichten:

"Der Lockruf des Mondgoldes" (

US 49, 1963), "Weltraum-Briefträger" (

US 53, 1964), "Besuch vom Planeten Diana" (

US 65, 1965).

In "Der Lockruf des Mondgoldes" wird auf dem Mond Gold entdeckt, was einen hysterischen Goldrausch zu folge hat. Hieraus entwickelt sich aber kein Goldschürfer-Abenteuer alter Schule, im Gegenteil: Onkel Dagobert selbst beteiligt sich gar nicht an der Schürfaktion, sondern erwirtschaftet sich einen dicken Gewinn durch den Verkauf teurer Ausrüstungsgegenstände an die Goldsucher.

"Besuch vom Planeten Diana" (Bild oben rechts) ist eine durchaus lustige und lesenswerte Geschichte, die übrigens eine respektable, von Vicar gezeichnete Fortsetzung besitzt (

D 3829 von 1977).

Einen direkten Bezug zum Vietnamkrieg (Am 7.8.1964 beschliesst der US-Kongress militärische Massnahmen gegen Nord-Vietnam) hat die Geschichte "Der Schatz des Marco Polo" (

US 64) von 1965, in der Kriegshandlungen mit scharfen Waffen recht schonungslos dargestellt werden. Für einen aufschlussreichen Artikel über diese Geschichte, siehe [9].

In den sechziger Jahren nehmen Barks' Geschichten zunehmend satirische Züge an. Selbst echte Abenteuergeschichten wie

"Die Krone der Mayas" beziehen ihre Motivation nicht mehr aus der Jagd nach Schätzen und Reichtümern, vielmehr soll hier ein x-beliebiger archäologischer Fund gemacht werden, der zum Eintritt in den angesehenen Club der Archäologen berechtigt.

Ein weiteres Beispiel ist "Eine würzige Geschichte" (

US-39, in der das südamerikanische Dschungelabenteuer sich mit den satirischen Elementen die Waage hält. Onkel Dagobert ist hier abhängig von Muskatnusstee. Dies geht weit über die

Koffeinsucht eines Workaholics hinaus, da Muskatnüsse ein dem Mescalin verwandtes halluzinogenes Rauschgift enthalten [10]. Des weiteren wird das Thema Entwicklungshilfe ausgiebig auf die Schippe genommen.

Bereits in früheren Geschichten hatte Barks das Thema

Kulturimperialismus satirisch gestreift:

Der verhängnisvolle

Kronenkork,

Die Stadt der

goldenen Dächer,

Der verlorene Zehner, um nur einige zu nennen (siehe hierzu auch [11]).

Weitere Angriffspunkte für Barks sind das amerikanische Rechtssystem

(

Eine haarige Geschichte 1964), die Rehabilitierung von Strafgefangenen (

Die Schauergeschichte von Schloss Schauerstein 1965), äusserer Schein und Statussymbole in der Gesellschaft (

Spitzen der Gesellschaft 1962).

WUS70-02 "Der Fluch des Abbadon" von 1966 ist eine von Barks' letzten Geschichten. Die Panzerknacker haben Vögel abgerichtet, stetig kleine Mengen von Münzen aus dem Geldspeicher zu entwenden. Die Situation ist also die, dass Dagobert unaufhörlich die Vögel einzufangen versucht (wie er in früheren Geschichten Motten und Mäusen hinterhergejagt war), während die Panzerknacker gelangweilt ein bescheidenes aber geregeltes Dasein fristen. Sie beschliessen, noch einmal einen richtigen Raubzug zu wagen und verfolgen die Ducks auf einer Reise, in deren Verlauf beide Parteien wechselseitig in den Besitz eines verfluchten Diamanten gelangen, der seinem Besitzer unermessliches Unglück beschert. Schliesslich koennen sich die Ducks nur mit Hilfe der Panzerknacker retten, und der Diamant wird im Meer versenkt (Bild rechts). Am Ende der Geschichte ist der Status quo wieder hergestellt: Dagobert jagt die dressierten Vögel, die Panzerknacker sind ganz zufrieden mit ihrem bescheidenen Einkommen.

Was für ein Unterschied zu "Der arme alte Mann"! Während 1951 jeder noch alles gewinnen und alles verlieren konnte, existieren Dagobert und die Panzerknacker 1966 in einem balancierten Miteinander. Es ist natürlich, dass Reichtum auch Diebe anzieht, und Diebstahl ist in gewissem Masse einfach ein natürlicher Schwund, wir sehen ein funktionierendes Ökosystem vor uns, vielleicht gar eine Symbiose (Onkel Dagobert bemerkt am Ende der Geschichte, dass das Hinterherjagen hinter den Vögeln ihn fit hält). Angesichts der höheren Bedrohung durch den Diamanten, der beide Parteien gleichermassen betrifft, werden sich alle klar, dass sie mit der Devise "Leben und leben lassen" ganz gut miteinander auskommen können.

Hier zeigt sich, wie Barks eine grundsätzlich eher resignative Weltsicht trotzdem noch in eine amüsante und aussagekräftige Geschichte einflechten konnte. Ein Wort noch zum Thema Glück und Unglück: Ein derart eindeutiger übernatürlicher Einfluss ist sonst bei Barks eher selten. Zwar beschäftigen sich bereits frühe Geschichten wie

WDC32-02 (Die fabelhafte Hasenpfote) oder

WDC149-01 (Wappen oder Zahl?) mit dem Thema, doch wird hier die Wirksamkeit des Glücksbringers Hasenpfote bzw. der stochastischen Entscheidungsfindung nicht eindeutig be- oder widerlegt, sondern vielmehr in der Schwebe gehalten und zu einem offenen Ende geführt.

Obwohl Barks auch nach seiner Pensionierung noch Skripte und Vorzeichnungen

für einige Donald- und Fähnlein Fieselschweif-Geschichten anfertigte,

wollen wir diesen Überblick mit der letzten Geschichte beschliessen, die

seiner voll aktiven Zeit zuzurechnen ist. Da die Arbeit an dieser Geschichte

gerade zur Zeit seiner Pensionierung stattfand, hat Barks die endgültigen

Zeichnungen nicht mehr selbst durchgeführt, dies wurde von Toni Strobl

übernommen. Diese Geschichte "King Scrooge the First" (

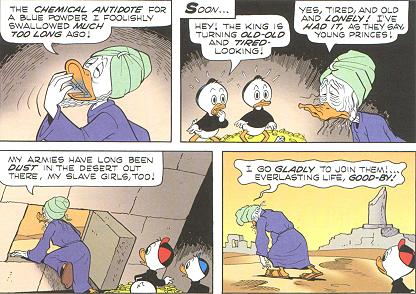

US 71) behandelt in geradezu

rührender Weise ein für Disney-Comics ungewöhnlich ernstes Thema: Onkel Dagobert ist hier der Nachfahre eines mongolischen Königs aus der Bronzezeit, dessen böser Widersacher durch die Einnahme eines magischen Pulvers Unsterblichkeit erlangt hat und nun mit der Hilfe der Ducks Zugang zur alten Schatzkammer zu erlangen sucht. Als ihm dies gelingt, überlässt er die Schätze jedoch den Ducks, hebt die Wirkung des magischen Pulvers durch ein in der Schatzkammer verwahrtes Antidot auf und zieht sich zum Sterben in die Wüste zurück.

Literatur

| [1] | Gerd Syllwasschy, Über Carl Barks, in:

The HTML BarksBase |

| [2] | Donald Ault, Allegorien der Apoklypse, in: Barks Library Special: Donald Duck, Band 5 |

| [3] | Donald Ault, Carl Barks und die Kunst der Perspektive, in: Barks Library Special: Donald Duck, Band 18 |

| [4] | Briefe vom Duck Man, herausgegeben von Geoffrey Blum, in: Barks Library, Band 4 |

| [5] | Ulrich Schröder, Carsten Laqua, Von der

Massenzeichenware zum Kunstprodukt - Carl Barks' Zeichenstil, in: Gottfried

Helnwein, Wer ist Carl Barks, Neff, Bayreuth 1996 |

| [6] | Michael Barrier, Carls Barks - Die

Biographie,Brockmann/Reichelt, Mannheim 1994 |

| [7] | Geoffrey Blum, Einstürzende Imperien, in: Barks Library Special: Onkel Dagobert, Band 19 |

| [8] | Briefe von Carl Barks an Don Rosa: Plünderer im Barks´schen Gehege, in: Barks Library Special: Onkel Dagobert, Band 26 |

| [9] | Steve Ortman, A Message to War - Carl Barks´ "Treasure of Marco Polo", http://moneybin.tripod.co.jp/marco_polo.html |

| [10] | E. Lindner, Toxikologie der Nahrungsmittel,

Thieme-Verlag, Stuttgart 1990 |

| [11] | David Kunzle, Carls Barks Dagobert und Donald Duck - Welteroberung aus Entenperspektive, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1990 |